もずく先生の質問箱〜先生、子供が勉強しないんですけど〜→こちら

こんにちは。

もずくです。 先日、中1男子の母親から「うちの子が全く勉強しない」という、まあ、よくあるお悩みが届きました。そして、私もずく、ついつい本音をぶちまけてしまいました。

「子どもは家族の合わせ鏡」だとか、「勉強しないのは学習スタイルの未成熟」だとか、耳の痛い話ばかりで申し訳なかったんですが、それでも「本気で変えたい」というお母さんの熱意に免じて、究極の荒療治をお伝えしました。それが、この「親の6か条」です。

正直、これ、ほとんどの親御さんには無理だと思います。だって、自分を変えるって、一番しんどいことですからね。でも、もし本当に、本気で、子どもに勉強してほしいと願うなら、これくらいやらないと、奇跡なんて起きません。

では、一つずつ、その真意を深掘りしていきましょう。

家族でスマホをやめる。

はい、まずこれ。一番耳が痛いんじゃないですか? 「子どもがスマホばかり見ていて勉強しないんです」って言うお母さん、そのスマホ、誰が買い与えたんですか?そして、そのスマホを、お母さん自身はどれくらい触ってますか?

子どもは、親の背中を見て育ちます。あなたがリビングで、食卓で、布団の中で、四六時中スマホをいじっている姿を、子どもは毎日見ています。その姿を見て、「ああ、スマホって、それほど大事で、面白いものなんだな」ってメッセージを、無意識のうちに受け取ってるんですよ。

「勉強しなさい!」と口で言いながら、自分はSNSをスクロールし、動画を垂れ流し、ゲームに興じている。これほど説得力のない教育はありません。子どもは敏感です。親の矛盾を、あっという間に見抜きます。

スマホをやめる、というのは、単にデジタルデトックスをするという意味だけではありません。それは、家族の時間を「質」の高いものに変える、という決意表明です。スマホを手放すことで、子どもと目と目を合わせて会話する時間が増え、一緒に本を読む時間が増え、外で体を動かす時間が増える。そうやって、親が「勉強以外の、もっと大切なこと」に時間を費やしている姿を見せることこそが、子どもに「スマホよりも大切なものがある」と伝える、最も強力なメッセージになるんです。

家族でテレビを止める。

スマホと並んで、家庭内の「時間泥棒」の筆頭がテレビです。 「ながら勉強」なんて、ほとんどの子どもには無理です。テレビがついていれば、視覚も聴覚もそちらに奪われます。集中力は散漫になり、結局何も頭に入らない。

テレビからの、垂れ流しの情報をシャットアウトしましょう。テレビを消すことで、食卓に会話が生まれます。今日の出来事、学校での話、友達のこと。そういう何気ない会話の中に、子どもの興味の種や、成長のヒントが隠されているものです。

テレビを止めることは、家庭内の「音」と「光」の環境を整えることです。静かで落ち着いた空間は、集中力を高める土台となります。親の声を聞き、自分の頭で現実を受け止める。そして、その静けさの中で、子どもは初めて自分の内面と向き合い、思考を深める時間を手に入れることができるのです。

家族でゲームをやめる。

「うちの子、ゲームばかりで勉強しないんです」というお母さん、お父さん。 まさか、あなた方自身も、夜な夜なスマホゲームや家庭用ゲームに興じていませんよね? もしそうなら、子どもに「ゲームをやめろ」と言う資格はありません。

ゲームは、脳にとって非常に刺激的で、報酬系を強く刺激します。一度その快感を覚えてしまうと、地味で地道な「勉強」という行為が、途端につまらなく感じられるのは当然のことです。子どもがゲームに夢中になるのは、ある意味、自然な反応です。

だからこそ、親が率先してゲームをやめる必要があります。そして、ゲームに費やしていた時間を、家族全員で別の活動にシフトするのです。ボードゲームをする、一緒に料理をする、散歩に出かける、読書をする。買い物に出かける。公園でボール遊びをする。そうやって、「ゲーム以外にも楽しいことがある」「家族と過ごす時間はゲームよりも価値がある」という体験を積み重ねさせるのです。

ゲームをやめる、というのは、子どもから楽しみを奪うことではありません。それは、子どもに「別の種類の楽しみ」を提示し、その喜びを共に分かち合うことで、より豊かな人生の選択肢があることを教える行為なのです。

食卓テーブルで勉強させる。

子どもの部屋、どうなってますか? 散らかり放題の机、読みかけの漫画、ゲーム機。そんな環境で「集中して勉強しろ」と言っても、無理でしょう?誘惑だらけの密室で、自分を律するのは大人でも至難の業です。

だから、食卓テーブルです。リビングの一角でもいい。親の目が届く、開かれた場所で勉強させるのです。最初は嫌がるでしょう。でも、そこには親の存在があります。わからないことがあればすぐに聞ける。集中力が途切れていれば、すぐに声をかけられる。そして何より、親がすぐそばにいるという安心感、そして「見られている」という適度な緊張感が、子どもの集中力を高めます。

食卓テーブルは、家族が集まる場所です。そこで勉強することは、勉強が「孤独な作業」ではなく、「家族に見守られ、支えられている行為」であるというメッセージを子どもに伝えます。親が家事をしながらでも、読書をしながらでも、子どもの存在を感じ、時折声をかける。その「共にいる」という感覚が、子どもの学習意欲を育む土壌となるのです。

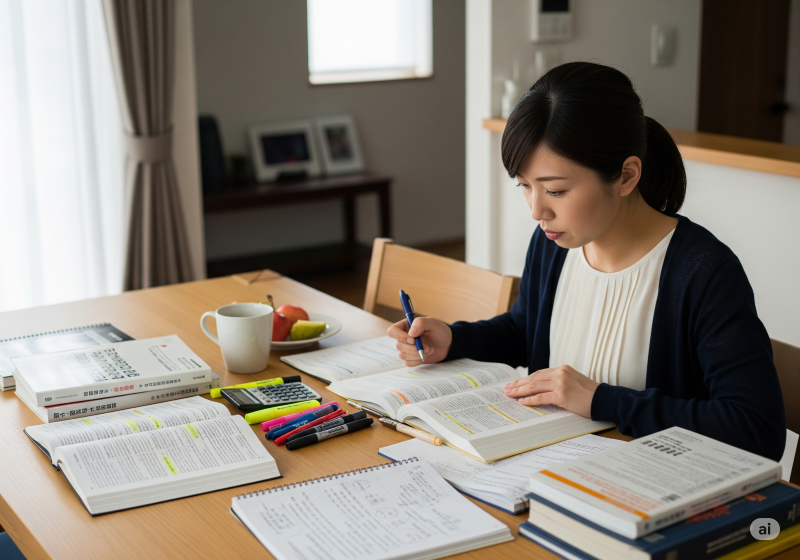

お母さんも一緒に本気で勉強する。

「子どもは家族の合わせ鏡」という話をしましたね。 「勉強しなさい」と口で言うだけでは、子どもは動きません。なぜなら、親が「勉強する姿」を見せていないからです。

「私は学生時代に勉強したからもういいの。」 いやいや、それは通用しません。子どもは「今」のあなたを見ています。 お母さん自身が、何か新しいことを学んでいますか?資格の勉強でもいい、語学でもいい、趣味の知識を深めることでもいい。 「お母さんも頑張ってるんだな」「お母さんも知らないことを学んでいるんだな」という姿を子どもに見せること。これが、子どもに「勉強って、大人になっても必要なんだ」「学ぶって楽しいことなんだ」と伝える、最もシンプルで強力な方法です。

お母さんが本気で勉強する姿は、子どもにとって最高のロールモデルになります。そして、もし子どもが「お母さん、何してるの?」と聞いてきたら、それが最高の教育の機会です。「これはね、お母さんが新しいことを学ぶために頑張ってるんだよ。あなたも一緒にやらない?」と、自然な形で勉強への誘いをかけることができるのです。

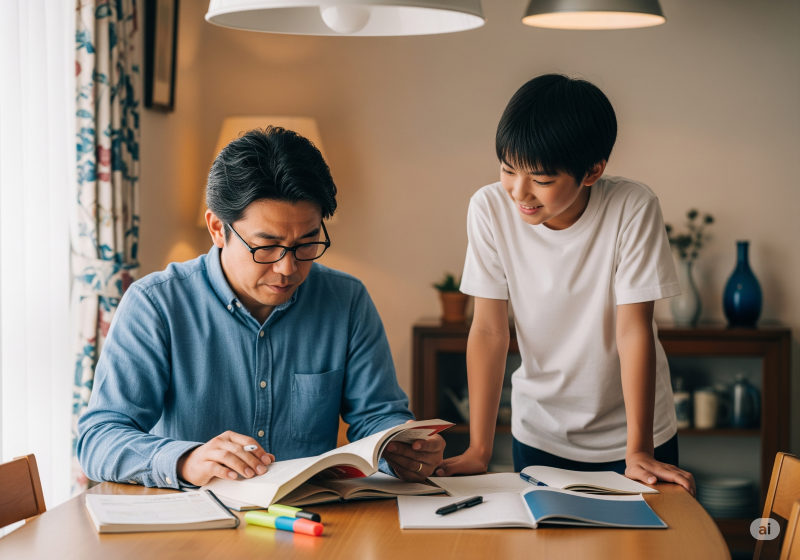

お父さんはどんどん資格を取る。

お母さんだけでなく、お父さんの役割も非常に重要です。 お父さんが「どんどん資格を取る」というのは、単にスキルアップという意味だけではありません。それは、具体的な「努力の成果」と「自己成長の喜び」を子どもに見せることです。

「勉強すれば、こんなに素晴らしいことができるようになるんだ」「努力すれば、新しい道が開けるんだ」ということを、お父さんの背中を通して子どもに伝えるのです。資格取得は、目標設定、計画、努力、そして達成という一連のプロセスを子どもに見せる絶好の機会です。

そして、お父さんが新しい資格を取るたびに、家族でそれを祝い、喜びを分かち合う。そうすることで、子どもは「努力すること」や「学ぶこと」が、家族全体にとってポジティブな意味を持つことを肌で感じることができます。それは、将来のキャリアや人生設計を考える上でも、子どもにとってかけがえのない経験となるでしょう。

おわりに

さて、もずく先生の「親の6か条」、いかがでしたか? これらを読んで、「やっぱり無理だ」「そんなことできない」と思った方も多いでしょう。 でも、考えてみてください。あなたが本当に変えたいのは、誰ですか? 子どもに「勉強しろ」とだけ言い続けて、何も変わらない現状に不満を抱いているのは、誰ですか?

そう、変わるべきは、まず親自身なのです。 子どもにだけ努力を強いて、自分は楽な道を選ぶ。それでは、子どもは決して本気になりません。 この6か条は、親自身が「学ぶ姿勢」「努力する姿勢」「自己を律する姿勢」を、子どもに身をもって示すための、究極の荒療治です。

もちろん、これら全てをやったからといって、子どもが魔法のように勉強するようになる、なんて保証はありません。でも、少なくとも、親自身が成長し、家族の絆が深まり、より質の高い生活を送れるようになることは間違いありません。

そして、もし子どもが勉強しなかったとしても、お父さんの手元には新しい資格が残る可能性がありますしね。未来は一つじゃない、という話、しましたよね?

お母さんが、子供に期待する気持ちは分かります。でもね、おかあさん。子供が「かっこよく」変身するよりも、「自分」がかっこよく変身する方がよかないですか?

子供はしょせん、他人です。あなたの人生じゃない。あなたが責任を持つべきなのは、まずはあなたの人生ですからね。

他人(この場合子供)に重たい期待を背負わせる前に、自分の人生にできる限りの輝きをプラスしてみてはどうでしょう?

きっと、気がつかないうちに、子供のこと、どうでもよくなりますよ。

そして、気がつかないうちに、子供も自分の人生を歩み始めるはずですよ。

子供が見ているのは、あなたの背中。子供は家族の合わせ鏡ですからね。

中学3年の4月に取り組むべきことはこちら

中学3年の5月に取り組むべきことはこちら

中学3年の6月に取り組むべきことはこちら

コメント